आचार्य कुन्दकुन्द जयंती ( बसंत पंचमी)

प्रो अनेकान्त कुमार जैन

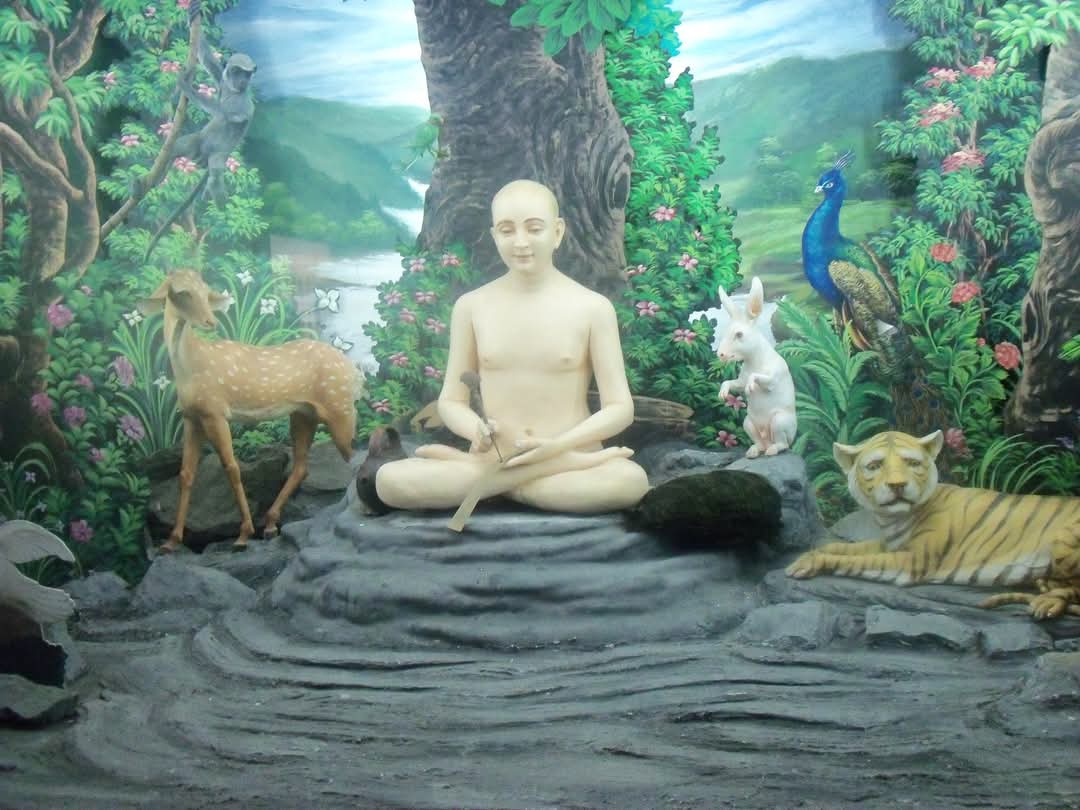

आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के अनुसार आचार्य कुन्दकुन्द का जन्म ईसा की प्रथम शताब्दी में माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी के दिन हुआ था | बसंत पंचमी का दिन जैन सरस्वती जिनवाणी के उस महान तपस्वी विद्वान साधक आचार्य कुंदकुंद का जन्म जयंती दिवस है |

आचार्य कुन्दकुन्द जैन धर्म के सर्वोपरि आचार्य माने जाते

हैं।

भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद उन्हें तीसरा

स्थान प्राप्त है -

मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमोगणी|

मंगलं कुन्दकुंदाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलं||

जिस प्रकार भगवान महावीर, गौतम गणधर और जैनधर्म मंगलरूप हैं, उसी प्रकार कुन्दकुन्द आचार्य भी। विशेष रूप से द्रव्यानुयोग के क्षेत्र में इन जैसा प्रतिभाशाली आचार्य प्रायः दूसरा आचार्य दिखलाई नहीं पड़ता।

कुन्दकुन्द के जीवन-परिचय के सम्बन्ध में विद्वानों ने सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम कर्मण्डु और माता का नाम श्रीमती था इनका जन्म ’कौण्डकुन्दपुर’ नामक स्थान में हुआ था। इस गाँव का नाम कुरुमरई भी कहा गया है। यह स्थान पेदथानाडु नामक जिले में है। कहा जाता है कि कर्मण्डुदम्पति को बहुत समय बाद पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, उसी बालक का नाम आगे चलकर ग्राम के नाम पर कुन्दकुन्द प्रसिद्ध हुआ। बाल्यावस्था से ही कुन्दकुन्द प्रतिभाशाली थे। इनकी विलक्षण स्मरणशक्ति और कुशाग्रबुद्धि के कारण बहुत कम अवस्था में ही इन्होंने दीक्षा ग्रहणकर आचार्यपद प्राप्त किया।

कुन्दकुन्द का वास्तविक नाम क्या था, यह अभी तक विवादग्रस्त है। द्वादश अनुप्रेक्षा की अन्तिम गाथा में उसके रचयिता का नाम कुन्दकुन्द दिया हुआ है। जयसेनाचार्य ने समयसार की टीका में पद्मनन्दि का जयकार किया है। इन्द्रनन्दि ने अपने श्रुतावतार में कौण्डकुन्दपुर के पद्मनन्दि का निर्देश किया है। श्रवणबेलगोल के शिलालेख नं. ४० तथा ४२, ४३, ४७ और ५० वें अभिलेख में भी उक्त कथन की पुनरावृत्ति है।

स्पष्ट है कि इनका पद्मनन्दि नाम था। पर वे जन्मस्थान के नाम पर कुन्दकुन्द नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए।

कुन्दकुन्द के षट्प्राभृतों के टीकाकार श्रुतसागर ने प्रत्येक प्राभृत के अन्त में जो पुष्पिका अंकित की है उसमें इनके पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द, वक्रग्रीव, एलाचार्य और गृद्धपिच्छ ये नाम दिए हैं।इनकी परम्परा इस प्रकार है - भद्रबाहु के गुरु माघनन्दि, माघनन्दि के जिनचन्द्र और जिनचन्द्र के शिष्य कुन्दकुन्दाचार्य हुए। इनके पांच नाम थे - पद्मनन्दी, कुंदकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य एवं गृद्धपिच्छाचार्य। इनको जमीन से चार अंगुल ऊपर आकाश में चलने की ऋद्धि प्राप्त थी। उमास्वामी इनके शिष्य थे। भारतीय श्रमणपरम्परा में भी कुन्दकुन्दाचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने आध्यात्मिक योगशक्ति का विकास कर अध्यात्मविद्या की उस अवच्छिन्न धारा को जन्म दिया था जिसकी निष्ठा एवं अनुभूति आत्मानन्द की जनक थी। ये बड़े तपस्वी थे। क्षमाशील और जैनागम के रहस्य के विशिष्ट ज्ञाता थे। उनकी आत्म-साधना कठोर होते हुए भी दुखनिवृत्ति रूप सुखमार्ग की निदर्शक थी। वे अहंकार ममकार रूप कल्याण भावना से रहित तो थे ही, साथ ही उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वास्तव में कुन्दकुन्दाचार्य श्रमण मुनियों में अग्रणी थे। यही कारण है कि - ’मंगलं भगवान वीरो’ इत्यादि पद्यों में निहित ’मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो’ वाक्य के द्वारा मंगल कार्यों में आपका प्रतिदिन स्मरण किया जाता है।

प्रथम श्रुतस्कन्धरूप आगम की रचना धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलि द्वारा हो रही थी। द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था। मुक्तिमार्ग का मूल तो परमागम ही है अतः उसका व्यस्थित होना आवश्यक था तथा वही कार्य आपने पूर्ण किया।

दिगम्बर आम्नाय के इन महान् आचार्य के विषय में विद्वानों ने सर्वाधिक खोज की है कौण्डकुण्डपुर गाँव के नाम से पद्मनन्दि कुन्दकुन्द नाम से विख्यात हुए। पी.बी. देसाई कृत जैनिज्म के अनुसार यह स्थान गुण्टकुल रेलवे स्टेशन से चार मील दक्षिण की ओर कोकोणडल नामक गाँव प्रतीत होता है। यहाँ से अनेकों शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन्द्रनन्दि श्रुतावतार के अनुसार मुनि पद्मनन्दि ने कौण्ड़कुण्ड्पुर जाकर परिकर्म नामक टीका लिखी थी।

रचनाएँ – आचार्य कुन्दकुन्द की निम्न कृतियां उपलब्ध हैं। पंचास्तिकाय संग्रह, समयसार, प्राभृत, प्रवचनसार और नियमसार, अष्टपाहुड। कुछ विद्वान् बारस अणुवेक्खा भत्तिसंगहो, रयणसार, कुरल काव्य और मूलाचार को भी आपकी कृतियाँ मानते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द की शौरसेनी प्राकृत भाषा में रचित कृतियों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है -

१. समयसार - आचार्य कुन्दकुन्द का समयसार ग्रन्थ आत्मतत्त्व विवेचन का अनुपम ग्रन्थ

है। मूल प्राकृत में इसका नाम ’समयपाहुड’ है, जिसे संस्कृत में समयप्राभृत कहते हैं।

समयसार में सम्यग्दर्शन का विशद और विशिष्ट विवेचन है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में शुद्धनय और

अशुद्धनय की दृष्टि से कथन किया गया है ।

२. प्रवचनसार - प्रवचनसार ग्रन्थ में सम्यक्चारित्र के प्रतिपादन की प्रमुखता है। इस ग्रन्थ के ज्ञानाधिकार, ज्ञेयाधिकार और चारित्राधिकार में क्रमशः ज्ञान, ज्ञेय एवं चारित्र का वर्णन किया गया है।

३. पंचास्तिकाय - सम्यग्ज्ञान की कथन की दृष्टि से पंचास्तिकाय ग्रन्थ का मह्त्त्व है। इस ग्रन्थ में द्रव्य, नव पदार्थ एवं मोक्षमार्ग चूलिका ये तीन अधिकार हैं।

४. नियमसार - आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित नियमसार अपूर्व आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें प्रमुखरूप से शुद्धनय की दृष्टि से जीव, अजीव, शुद्धभाव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित्त, समाधि, भक्ति, आवश्यक, शुद्धोपयोग आदि का विवेचन किया गया है।

५. अष्टपाहुड - जैन मूलसंघ की परम्परानुसार अष्टपाहुड़ दिगम्बर जैन मुनियों के आचार का प्रतिपादन करने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, भाव, मोक्ष, लिंग और शील ये अष्टपाहुड़ हैं। इनका संक्षिप्त विवेचन अधोलिखित है -

दंसणपाहुड - इसमें सम्यग्दर्शन का एकरूप और महत्त्व ३६ गाथाओं द्वारा बतलाया गया है। दूसरी गाथा में बताया गया है धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को निर्वाण नहीं हो सकता।

चरित्तपाहुड - इसमें ४४ गाथाओं द्वारा चारित्र का प्रतिपादन किया गया है। चारित्र के दो भेद हैं - सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण।

सुत्तपाहुड- इसमें २७ गाथाएं हैं जिसमें सूत्र की परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो अरहन्त के द्वारा अर्थरूप से भाषित और गणधर द्वारा कथित हो उसे सूत्र कहते हैं।

बोधपाहुड -बोधपाहुड़ में ६२ गाथाओं द्वारा आयतन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा आत्मा, ग्य़ान, देव, तीर्थ, अर्हन्त और प्रवज्या का स्वरूप बतलाया है। अन्तिम गाथाओं में कुन्दकुन्द ने अपने को भद्रबाहु का शिष्य प्रकट किया है।

भावपाहुड- इसमें १६३ गाथाओं द्वारा भाव की महत्ता बताते हुए भाव को ही गुण दोषों का कारण बतलाया है और लिखा है कि भाव की विशुद्धि के लिए ही परिग्रह का त्याग किया जाता है। इसमें कर्म की अनेक मह्त्त्वपूर्ण बातों का विवेचन आया है।

मोक्खपाहुड - मोक्खपाहुड़ की गाथा संख्या १०६ है जिसमें आत्मद्रव्य का महत्त्व बतलाते हुए आत्मा के तीन भेदों को परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा की चर्चा करते हुए बहिरात्मा को छोड़कर अन्तरात्मा के उपाय से परमात्मा के ध्यान की बात कही गई है।

लिंगपाहुड - इसमें १ से २२ गाथाओं का वर्णन है। तथा द्रव्यलिंग व भावलिंग का वर्णन किया गया है।

शीलपाहुड - इसमें ४० गाथाएँ हैं जिसके द्वारा शील का महत्त्व बतलाया गया है और लिखा है कि शील का ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है। परन्तु शील के बिना विषय-वासना से ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान को पाकर भी विषयों में रत रहते हैं वे चतुर्गतियों में भटकते हैं और जो ज्ञान को पाकर विषयों से विरक्त रहते हैं, वे भवभ्रमण को काट डालते हैं।

६. वारसाणुवेक्खा (द्वादशानुप्रेक्षा) - इसमें ९१ गाथाओं द्वारा वैराग्योत्पादक द्वादश अनुप्रेक्षाओं का बहुत ही सुन्दर वर्णन हुआ है। वस्तु स्वरूप के बार-बार चिन्तन का नाम अनुप्रेक्षा है उनमें नामों का क्रम इस प्रकार है - अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि। तत्त्वार्थ सूत्रकार ने अनुप्रेक्षाओं के क्रम में कुछ परिवर्तन किया है।

७. भक्तिसंग्रह - प्राकृत भाषा की कुछ भक्तियां भी कुन्दकुन्दाचार्य की कृति मानी जाती हैं। भक्तियों के टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्य ने लिखा है - संस्कृ की सब भक्तियां पूज्यपाद की बनाई हुई और प्राकृत की सब भक्तियां कुन्दकुन्दचार्य कृत हैं। दोनों भक्तियों पर प्रभाचन्द्राचार्य की टीकाएं हैं।

कुन्दकुन्दाचार्य की आठ भक्तियां हैं। जिसके नाम इस प्रकार हैं।

१.सिद्ध भक्ति २. श्रुत भक्ति ३. चरित्र भक्ति ४. योगि (अनगार) भक्ति ५. आचार्य भक्ति ६. निर्वाण भक्ति ७. पंचगुरु (परमेष्ठी) भक्ति ८. थोस्मामि थुदि (तीर्थंकर भक्ति)।

सिद्ध भक्ति - इसमें १२ गाथाओं के द्वारा गुण, भेद, सुख, स्थान, आकृति, सिद्धि के मार्ग तथा क्रम का उल्लेख करते हुए अति भक्ति से उनकी वन्दना की गई है।

श्रुतभक्ति - एकादश गाथात्मक इस भक्ति में जैन्श्रुत के आचारांगादि द्वादशांगों का भेद-प्रभेद सहित उल्लेख करके उन्हें नमस्कार किया गया है। साथ ही, १४ पूर्वों में से प्रत्येक की वस्तु संख्या और प्रत्येक वस्तु के पाहुड़ों (प्राभृतों) की संख्या भी दी है।

चारित्रभक्ति - चातित्रभक्ति-दश अनुष्टुप्, पद्यों में श्री वर्धमान प्रणीत, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यातनाम के पांच चारित्रओं, अहिंसादि २८ मूलगुणों, दशधर्मों, त्रिगुप्तियों, सकल्शीलों, परिषह्जय और उत्तरगुणों का उल्लेख करके उन्की सिद्धि और सिद्धिफल (मुक्ति सुख) की कामना की है।

जोइभक्ति योगी (अनगार) भक्ति - यह भक्ति पाठ २३ गाथात्मक है इसमें जैन साधुओं के आदर्श जीवन और उनकी चर्चा का सुन्दर अंकन किया गया है। उन योगियों की अनेक अवस्थाओं ऋद्धियों, सिद्धियों और गुणों का उल्लेख करते हुए उन्हें भक्तिभाव से नमस्कार किया गया है।

आचार्य भक्ति - इसमें दस गाथाओं द्वारा आचार्य परमेष्ठी के विशेष गुणों का उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया है।

निर्वाण भक्ति - २७ गाथात्मक इस भक्ति में निर्वाण को प्राप्त हुए तीर्थंकरों तथा दूसरे पूतात्म पुरुषों के नामों का उन स्थानों के नाम सहित तथा वन्दना की गई है जहाँ से उन्होंने निर्वाण पद की प्राप्ति की है। इस भक्ति पाठ में कितनी ही ऎतिहासिक और पौराणिक बातों एवं अनुभूतियों की जानकारी मिलती है।

पंचगुरु (परमेष्ठी) भक्ति - इसमें छह पद्यों में अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ऎसे पांच परमेष्ठियों का स्तोत्र और उनका फल दिया है। और पंचपरमेष्ठी के नाम देकर उन्हें नमस्कार करके उनसे भव-भव में सुख की प्रार्थना की गई है।

तीर्थंकर भक्ति - थोस्सामि थुदि (तीर्थंकर भक्ति) यह थोस्सामि पद से प्रारम्भ होने वाली अष्टगाथात्मक स्तुति है जिसे तित्थ्यर भक्ति कहते हैं। इसमें वृषभादि वर्द्धमान पर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थंकरों की उनके नामोल्लेखपूर्वक वन्दना की गई है।

मूलसंघ और कुन्दकुन्दान्वय -

भगवान महावीर के समय में जैन साधु सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। इसी कारण बौद्ध त्रिपिटकों में महावीर को निगंठ नातपुत्त लिखा मिलता है। अशोक के शिलालेखों में भी ’निगंठ’ शब्द से निर्देश किया गया है।

कुन्दकुन्दाचार्य मूलसंघ के आदिप्रवर्तक माने जाते हैं। कुन्दकुन्दान्वय का सम्बन्ध भी इन्हीं से कहा गया है। वस्तुतः कौण्डकुण्डपुर से निकले मुनिवंश को कुन्दकुन्दान्वय कहा गया है।

कुन्दकुन्द का समय - नन्दिसंघ की पट्टवली में लिखा है कि कुन्दकुन्द वि.सं. ४९ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। ४४ वर्ष की अवस्था में उन्हें आचार्य पद मिला। ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पद पर प्रतिष्ठित रहे। उनकी कुल आयु ९५ वर्ष १० महीने १५ दिन की थी।

Comments

Post a Comment